ليت كل الأصوات والإستثغاثات تسمع ، ليت الجروح تنكأ لتطيب مع الأيام في الوطن الذي أنهكته الحروبات ونهشت عضده الصراعات، ومزق نسيجه العنف، برز أحد أبنائه لينقل أنين شعبه ويوثق لمعاناتهم اليومية في كتاب أطلق عليه عنوان ” النزوح في جهنم الوطن” افرد فيه مساحات لاصوات الثكالا والمقتولون ظلما ، لكل المفجوعون الذين وطأتهم الحروب والصراعات لردح من الزمان .

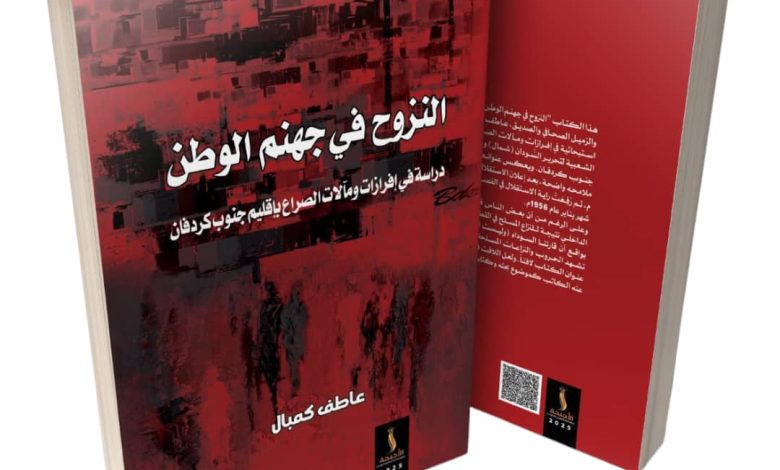

وسط ظلمة الأيام وحالكات الليالي جاء كتاب “النزوح في جهنم الوطن” للكاتب والصحفي عاطف كمبال ليكتب صفحة من تاريخ شعب إبتلعته الحروب والنزاعات و ليضع الملح علي الجرح .

وقدم الكاتب الصحفي نمر زكريا ، قراءة نقدية وإضاءة سردية قيمة حول الكاتب قال فيها

في ظل التمزقات العميقة التي عاشتها الدولة السودانية على مر العقود الأخيرة، يبرز كتاب “النزوح في جهنم الوطن” لعاطف كمبال كنقطة مضيئة، وثيقة حادة تعكس التحولات المزعزعة التي تمر بها البلاد. يسرد هذا العمل اللحظات المؤلمة والمتشابكة للحياة في ظل النزوح الداخلي، لا سيما في منطقة جبال النوبة، ويُبرز كيف أن هذه التجربة ليست مجرد أرقام أو بيانات مجردة، بل هي واقع معقد يمسّ شغاف القلب. لكن عاطف كمبال، بمهارته الفائقة، يقف على جغرافيا معنى النزوح بعيدًا عن الجفاف الأكاديمي، وينجح في التعبير عن الكارثة الإنسانية بصورة عميقة وملموسة.

فالمسألة لا تقتصر على إحتساب الآلاف الذين فقدوا منازلهم، بل تتجاوز ذلك لتقديم وجه لكل رقم، وصوت لكل خريطة، وسرد متماسك لكل مأساة، ينبع بوضوح من أعماق المعاناة، من تربة الأرض التي إحتضنت الكثير من الأحلام المكسورة، ومن صمت عالم يبتعد ويدير ظهره للإنسانية المتألمة.

في هذا الكتاب، يخترق الكاتب عاطف كمبال الحواجز التقليدية، ليجعلنا نشعر بالوجع، وكأننا نعيش تلك اللحظات بأنفسنا، نتنفس كل لحظة من الألم، ونشاهد المعاناة تتراءى أمام أعيننا. إنه ليس مجرد قراءة، بل هو دعوة للغوص في عمق الجرح السوداني، لاستشعار الوقع الحقيقي للنزوح، وللتفكير في التبعات الإنسانية والسياسية لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان.

يحمل العنوان “النزوح في جهنم الوطن” معاني عميقة تتجاوز الكلمات.إنه يجمع بين فكرة الوطن، الذي يُفترض أن يكون ملاذًا، وبين جحيم متجسد في الواقع، حيث تستمر معاناة الناس وتغمرهم في ألم لا ينتهي. وإذا كان هذا الربط جديدًا نسبيًا في الأدب السياسي، فإنه في الواقع السوداني يصبح أكثر تعقيدًا، إذ يتحول الوطن، الذي كان ينبغي أن يحتضن هويات أبنائه، إلى أداة تهميش وقمع، وساحة تلاحق الضحايا بعنف عرقي ومناطقي.

الكاتب هنا لا يتوسل إلى عواطف القارئ، بل يفرض عليه رؤية قاسية مليئة بالحقائق؛ فالجحيم ليس مكانًا بعيدًا، بل هو هنا، داخل البيوت المحترقة، في الطفولة المضيّعة، وفي صمت الخرائط التي لا تقوى على قول ما يحدث.

من أبرز نقاط القوة في هذا الكتاب اعتماده على منهجية متعددة الأصوات والمصادر، حيث يلتقي فيه عالم الوثائق الرسمية بروايات الضحايا. فهنا نجد تقارير الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشهادات الحية التي تحمل أوجاع القصص الإنسانية. هذه المقاربة لا تمنح الكتاب فقط قوة توثيقية، بل تعزز أيضًا مصداقيته، مما ينقل قضية النزوح من مجرد مبالغات إلى حقائق ثابتة وملموسة. ومع كل هذا التنوع الغني، يُلاحظ أن الكاتب كان بإمكانه أن يجذب الانتباه إلى الجانب الإثنوغرافي بشكل أكبر، من خلال توسيع دائرة الحوارات المباشرة مع النازحين، وإلقاء الضوء على ثقافة هويتهم قبل وبعد النزوح، وهو ما يبدو مفقودًا جزئيًا في بعض فصول الكتاب.

يركز الكتاب على جنوب كردفان بوصفها النموذج الأكثر دموية في أزمة النزوح، ويُظهر كيف تحولت المنطقة إلى مسرح مفتوح للصراع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية. لكن الأهم أن النزوح لا يُقدَّم كظاهرة إنسانية فقط، بل كأداة سياسية تستخدمها السلطة من أجل تفكيك المجتمعات غير العربية، وفرض هوية قومية واحدة بالقوة. ينتقد الكاتب عاطف كمال بشجاعة سياسات النظام السابق، خاصة في ملف الأرض المحروقة، واستخدام المليشيات القبلية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. غير أنه يقع أحيانًا في فخ الخطاب الأحادي، حيث يُحمّل النظام كامل المسؤولية دون فحص كافٍ لدور المعارضة المسلحة، أو القوى الدولية والإقليمية التي غذّت النزاع عبر صفقات السلاح أو التدخلات غير المباشرة.

ومن أبرز الملاحظاتي على الكتاب غياب التعمق في الأثر النفسي العميق للنزوح. فالكاتب يذكر المعاناة الجسدية والمادية، لكنه لا يمنح الاهتمام الكافي لتمزق الهوية، وشعور الفرد بالاقتلاع من تاريخه ومجتمعه. النزوح ليس مجرد حركة مكانية، بل انقطاع في السرد الذاتي، وتمزّق لذاكرة المجتمع. ما الذي يعنيه لطفل أن يرى قريته تحترق؟ كيف تتبدل نظرة المرأة لنفسها عندما تُغتصب على يد مليشيا؟ ماذا يعني أن تنام في العراء وقد كنت صاحب أرض؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى معالجة أعمق، تتجاوز الحكي نحو التأمل، والاعتراف بوجع يتجاوز اللحظة.

يتعامل الكتاب مع النزوح بوصفه نتيجة مباشرة لسياسات محددة، لكنه لا يقدم اقتراحات عملية لمعالجة هذه النتائج. إذ لا نجد تصورًا واضحًا لمستقبل النازحين: هل يعودون؟ هل يُعاد إدماجهم؟ ما دورهم في العملية السياسية؟ ما الضمانات؟ كما أن الكتاب لم يستثمر في المقارنة مع تجارب عالمية ناجحة، مثل حالة كولومبيا أو سيراليون أو رواندا، مما كان سيساعد القارئ على إدراك أن الحل ممكن، وأن المأساة ليست قدرًا محتومًا.

لغة الكتاب متماسكة وواضحة ومباشرة، لكنها يغلب عليها الطابع التحليلي. في بعض المواضع، تُثقل اللغة بالأرقام والمصطلحات السياسية، مما يجعل القراءة ثقيلة على غير المتخصصين. وكان من الأفضل تلطيف ذلك بمقاطع إنسانية أكثر، بلغة سردية تحفر في ذاكرة القارئ لا فقط في معلوماته. فالقضية في جوهرها ليست تقريرًا دوليًا، بل حكاية بشر تم سحقهم في صمت.

ومن أبرز إسهامات الكتاب طرحه للسؤال الجوهري: من هو السوداني؟ إذ يظهر أن من يعيش في الهامش، أو يتحدث لغة غير عربية، أو ينتمي إلى إثنية غير مهيمنة، يظل مشكوكًا في سودانيته، حتى لو كان ممّن قدّم أبناءه للحرب. بهذا المعنى، فإن الكتاب لا يسلط الضوء فقط على قضية النزوح، بل على أزمة الدولة الوطنية في السودان، دولة لم تنجح منذ الاستقلال في خلق شعور جامع بالانتماء، بل أعادت إنتاج الانقسام والهيمنة باسم القومية.

“النزوح في جهنم الوطن” ليس فقط كتابًا عن مأساة، بل محاولة لرواية حكاية الهامش بلغته هو. لكن تبقى الحاجة ماسّة لأن يتجاوز الكتاب مرحلة التشخيص نحو بناء سردية جديدة، سردية تسمح للنازحين بأن يكونوا فاعلين لا ضحايا، شهودًا لا فقط موضوعات للرثاء. ففي الجحيم قد تنبت شجرة، وفي الخراب يمكن أن يولد أفق.الكتاب لا يكتفي بسرد الأحداث أو رصد المعاناة، بل يطرح أسئلة وجودية وسياسية حول معنى الوطن، والهوية، والانتماء.

إن الكتاب لا يروي فقط مأساة الماضي، بل يضع إصبعه على جرح مفتوح لم تندمل أطرافه بعد. في السودان، النزوح ليس ظاهرة طارئة، بل انعكاس عميق لعطب الدولة، وتعبير مرير عن معركة طويلة من أجل الاعتراف، والانتماء، والكرامة. لعل السؤال الذي يتركه الكتاب مفتوحًا هو: هل نستطيع أن نحول هذا الجحيم إلى بداية جديدة، أم أننا محكومون بالسير في رماده إلى ما لا نهاية